我 识 见 的 赵 文 青 绘 画

还是在上世纪90年代初,有一次我到珠海一位书画大藏家那里去玩,忽然发现条案上一幅清丽秀雅的小斗方书法,感觉十分近乎启功的神采,我这个人享受艺术品多是靠感觉的,有感觉才去问来历。

藏家告诉我,虽目前不是名家,但是有很大潜力,再主要是自己喜欢,故常常展示在外。这以后,我就知道了赵文青的名字。很快,我就在各种场所看见他的作品,当然主要是水墨了。

文青之绘事,当时是不折不扣地走的是岭南派风格,圆熟甜美,基本功扎实。在珠海、澳门地区,彼时已有上千位画家,而且大多数还是中国画家,不少人到这里之前就已经是各地方小有名气的人物,可是真正靠自己的绘画吃饭的并不多,赵文青却已经开始以自己的作品去争取市场了。

当时像他那样有童子功,又特别着重传统学习的青年画家已不多,很多画家热衷于所谓的后现代派,搞什么这先锋那前卫的,想在画家群里冒出来。只有他仍然默默无闻地继续自己的道路。他的山林、草卉、走兽、虫鱼,和他的书法一样清新开目、婉约可人。

首先是珠海的老百姓喜欢上他的作品,艺术藏于民间,他的作品在坊间已经有了年画的作用,我曾经看见一位买他作品的人却并不了解他是谁,只是因为觉得好看,过年的时候应该有那种画面的气氛。

逐渐地,他的作品在珠海官方也得到认可,就是在他离开珠海6年以后,我在香洲区政府会议室中还看到他画的大幅南屏风光。

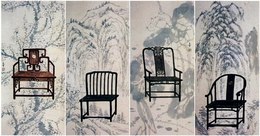

他去了美国以后,我只有在网络上去欣赏他的作品了。这么多年,他在传统水墨的点、线、面方面依然保持自己固有的形象,同时,不断吸收新文人画的元素,把中国书法的特点直接融化在画面里,甚至大胆地将汉字作为主角、作为自己创作的一种符号突显在各类题材的作品中。我想,这肯定是为了让海外同胞保存家乡的记忆,同时也让洋人们认识中国艺术的真谛。

用中国水墨的形式去表现美国的山水,不仅是自然山水,更主要还是城市山水,这是赵文青目前绘画的新亮点。其实,用传统笔墨、传统语言去表现今天的城市面貌,一直以来也是中国画家们努力的课题,笔墨当随时代,转型中的中国画面临各种各样的挑战。从传统中走过来的赵文青,并没有局限在继承传统时所习惯的摹习第二自然里,师化大自然,他也是颇有心得的。

关键是,身处于异乡的赵文青,还需要进入中美文化融合的进程中,他要让自己的作品符合不同民族的胃口,他的背景是华夏文化,他需要不断地突破自己,在美国这个民族文化大拼盘里,让艺术去感染人,并在其中找到自己的位置。

我觉得赵文青的绘画和其他珠海画家的作品最大的不同就是,在保持传统中国水墨的因素的同时,能够不俗气。要知道这可不是个简单的问题,如果不能有所突破而成为大师,传统的中国画已经非常容易成为行画。这是很多学习传统中国画的人几乎回避不了的事实。

怎样从简单到复杂,再从复杂回到简单,这是区别一个画家能否成为真正艺术家的标准。从简单开始,到复杂这个过程,只要稍微认真一点,一两年就可以见成效。但是要从复杂回到简单,这就不容易了,有的画家一辈子都没有回来,最后是死在路上。

赵文青显然已经开始回来的路,如果能够再加强各个方面的修养,肯定可以实现自己的理想。在成为一个名家的过程中,技巧已不是最重要的部分了。

( 原载于《星岛日报》美西版 2006年8月1日 、《珠海特区报》2007年9月24日, 李更 / 文 )

藏家告诉我,虽目前不是名家,但是有很大潜力,再主要是自己喜欢,故常常展示在外。这以后,我就知道了赵文青的名字。很快,我就在各种场所看见他的作品,当然主要是水墨了。

文青之绘事,当时是不折不扣地走的是岭南派风格,圆熟甜美,基本功扎实。在珠海、澳门地区,彼时已有上千位画家,而且大多数还是中国画家,不少人到这里之前就已经是各地方小有名气的人物,可是真正靠自己的绘画吃饭的并不多,赵文青却已经开始以自己的作品去争取市场了。

当时像他那样有童子功,又特别着重传统学习的青年画家已不多,很多画家热衷于所谓的后现代派,搞什么这先锋那前卫的,想在画家群里冒出来。只有他仍然默默无闻地继续自己的道路。他的山林、草卉、走兽、虫鱼,和他的书法一样清新开目、婉约可人。

首先是珠海的老百姓喜欢上他的作品,艺术藏于民间,他的作品在坊间已经有了年画的作用,我曾经看见一位买他作品的人却并不了解他是谁,只是因为觉得好看,过年的时候应该有那种画面的气氛。

逐渐地,他的作品在珠海官方也得到认可,就是在他离开珠海6年以后,我在香洲区政府会议室中还看到他画的大幅南屏风光。

他去了美国以后,我只有在网络上去欣赏他的作品了。这么多年,他在传统水墨的点、线、面方面依然保持自己固有的形象,同时,不断吸收新文人画的元素,把中国书法的特点直接融化在画面里,甚至大胆地将汉字作为主角、作为自己创作的一种符号突显在各类题材的作品中。我想,这肯定是为了让海外同胞保存家乡的记忆,同时也让洋人们认识中国艺术的真谛。

用中国水墨的形式去表现美国的山水,不仅是自然山水,更主要还是城市山水,这是赵文青目前绘画的新亮点。其实,用传统笔墨、传统语言去表现今天的城市面貌,一直以来也是中国画家们努力的课题,笔墨当随时代,转型中的中国画面临各种各样的挑战。从传统中走过来的赵文青,并没有局限在继承传统时所习惯的摹习第二自然里,师化大自然,他也是颇有心得的。

关键是,身处于异乡的赵文青,还需要进入中美文化融合的进程中,他要让自己的作品符合不同民族的胃口,他的背景是华夏文化,他需要不断地突破自己,在美国这个民族文化大拼盘里,让艺术去感染人,并在其中找到自己的位置。

我觉得赵文青的绘画和其他珠海画家的作品最大的不同就是,在保持传统中国水墨的因素的同时,能够不俗气。要知道这可不是个简单的问题,如果不能有所突破而成为大师,传统的中国画已经非常容易成为行画。这是很多学习传统中国画的人几乎回避不了的事实。

怎样从简单到复杂,再从复杂回到简单,这是区别一个画家能否成为真正艺术家的标准。从简单开始,到复杂这个过程,只要稍微认真一点,一两年就可以见成效。但是要从复杂回到简单,这就不容易了,有的画家一辈子都没有回来,最后是死在路上。

赵文青显然已经开始回来的路,如果能够再加强各个方面的修养,肯定可以实现自己的理想。在成为一个名家的过程中,技巧已不是最重要的部分了。

( 原载于《星岛日报》美西版 2006年8月1日 、《珠海特区报》2007年9月24日, 李更 / 文 )