“ 攞 胆 剧 团 ” 沉 浮 录

上世纪五十年代中,物资充裕,市场繁荣,人民生活安定。反映经济上层建筑的文化生活也随之兴旺起来。各乡各村的乐社、文娱组如雨后春笋,蓬蓬勃勃,真是一派欣欣向荣的景象。

我镇文楼的乐社自“凤来仪”、“兰亭”、“新国风”等乐社之后,“文佬树”、“尾路溢”等本地粤乐名宿、热心人士,把文楼的粤乐爱好者组织起来,相继以“乐叔”、“协叔”等所在地为“根据地”、开展了粤乐的演唱活动。

自此,每当华灯初放、汽灯亮起“根据地”便急管繁弦、锣鼓喧天,歌欢乐、颂升平,热闹极了。

一个社团,它的宗旨一旦为人们所接受,什么问题都可以解决,什么人间奇迹也可创造出来。

就这样,文楼乐社从无到有,从小到大发展起来。乐器除了锣与鼓是“新国风”的“遗产”之外,所有乐器都是你五分,我一毫这样集腋成裘购置下来的,经费自筹,大多来自他们自己的捐款,为了经费有时半夜三更到炽热灰炉中出蚝灰呢!

这个乐社阵容虽说不上鼎盛,但也真得上比较完整,各种乐器都有,乐手也齐备:容叔的二胡、寳冈叔的洋琴,由哥的喉管、大笛够水平,朝欢叔的大钹紧密配合锣鼓:阿位叔十分准确的掌板都少有名气,就这样,大家齐心合力,共同奏出和谐的、有时也是激越的音乐。

演唱者、生、旦、丑各种角色齐备。阿环浑厚雄亮的声调响彻夜空。阿宇粗犷的霸腔发自丹田,阿琼的子喉清越、字正腔圆,有板有眼,丑生阿牛亦谐亦庄的表情令人捧腹,国宏美韶小生与帮旦烘方托月的表演也令人赞叹,矮矮的、肥墩墩一双佛耳的阿城,只要大衿衫一穿,就俨然老夫人一个,阿钳的筋斗可以在台上翻两个来回……

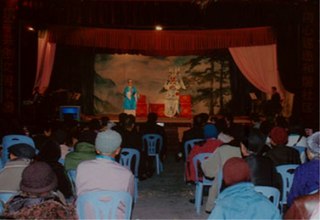

这个乐社虽在农村,成员大多是农民,由于大家认真落力拍演,演出的传统剧目,为群众所喜闻乐见,远村近落得闻其名。他们常常应来自文化比较单一(只流行咸水歌)的村落,如邻县的上横、粉州等地热情地邀请。袍服与粉墨、油彩一登台,往往赢得台下雷鸣般的掌声。

“台上一分钟,台下半年功”,我们的演员看到自己“半年”的努力得到了“回报”,当此时也,与之所至,他们会临时加演一两个折子戏——这时期的文楼乐社可算得上全盛期了。

任何事情总会有这种情况:百分之九十九的成功,也可能有百分之一的失误,而这种十五也往往出乎意料。

一次,在演出《黑狱断肠歌》中,阿钳在后台卸下“花翎”头盔,刚喝了一口水,一阵急、速的锣鼓声骤起,阿钳以为是催促自己的“战鼓”,一个筋斗从后台蹦了出来。

“糟了!怎么不戴花翎?”台中的演员情急智生,用手一指阿钳的脑袋,喝道: “来将何名?”阿钳立即警醒、灵机一动,回道: “吴北钳是也!”“不是叫你,回去叫你主将出来领死!”“一阵锣鼓,把阿钳送回后台、重新披挎,再翻出来”。

这样一喝一指,将台上的'尴尬化解于无形。临急应变,好聪明的戏子。

“《黑狱断肠歌》有个吴北钳么?”台下的沙民一阵小小的骚动之后,立即安静下来,又接着看以后精彩的表演。

频繁的活动演出,经费自然成了问题。有的成员向乡府提了出来,希望得到一点资助。

“乡府哪有这种支出呵!”乡府一位执事有些为难。最后还是给他们出了个主意:“你们去稻田挖稻头吧,这样就名正言顺支出人工给你们了!”(当时,有关的农业部门提出挖稻头过冬,冻死藏在稻头的害虫)(挖稻头就是攞稻胆,就是攞胆!)

一举两得之事,何乐而不为?就这样,文楼“攞胆剧团”的“美名”,不径而走,传扬开来。

有点经费,又加上发邀请的单位的一点赞助,他们又继续活跃在民间娱乐活动中。一段极为短暂的时间之后,由于这种娱乐活动,耗时、耗财、又化人力,和接踵而来的一个又个的急风暴雨式的运动极不相适。人们为赚取工分,而整天整天投身战天斗地的繁重体力劳动中,哪还有什么心思去唱戏呢?自此,这个“红”过一段时间的文楼“攞胆剧团”便偃旗息鼓,消声匿迹了。其辉煌的历史,就给人们留下美好的回忆吧!

(选自64期《古井侨刊》 吴胜厚 / 文)

我镇文楼的乐社自“凤来仪”、“兰亭”、“新国风”等乐社之后,“文佬树”、“尾路溢”等本地粤乐名宿、热心人士,把文楼的粤乐爱好者组织起来,相继以“乐叔”、“协叔”等所在地为“根据地”、开展了粤乐的演唱活动。

自此,每当华灯初放、汽灯亮起“根据地”便急管繁弦、锣鼓喧天,歌欢乐、颂升平,热闹极了。

一个社团,它的宗旨一旦为人们所接受,什么问题都可以解决,什么人间奇迹也可创造出来。

就这样,文楼乐社从无到有,从小到大发展起来。乐器除了锣与鼓是“新国风”的“遗产”之外,所有乐器都是你五分,我一毫这样集腋成裘购置下来的,经费自筹,大多来自他们自己的捐款,为了经费有时半夜三更到炽热灰炉中出蚝灰呢!

这个乐社阵容虽说不上鼎盛,但也真得上比较完整,各种乐器都有,乐手也齐备:容叔的二胡、寳冈叔的洋琴,由哥的喉管、大笛够水平,朝欢叔的大钹紧密配合锣鼓:阿位叔十分准确的掌板都少有名气,就这样,大家齐心合力,共同奏出和谐的、有时也是激越的音乐。

演唱者、生、旦、丑各种角色齐备。阿环浑厚雄亮的声调响彻夜空。阿宇粗犷的霸腔发自丹田,阿琼的子喉清越、字正腔圆,有板有眼,丑生阿牛亦谐亦庄的表情令人捧腹,国宏美韶小生与帮旦烘方托月的表演也令人赞叹,矮矮的、肥墩墩一双佛耳的阿城,只要大衿衫一穿,就俨然老夫人一个,阿钳的筋斗可以在台上翻两个来回……

这个乐社虽在农村,成员大多是农民,由于大家认真落力拍演,演出的传统剧目,为群众所喜闻乐见,远村近落得闻其名。他们常常应来自文化比较单一(只流行咸水歌)的村落,如邻县的上横、粉州等地热情地邀请。袍服与粉墨、油彩一登台,往往赢得台下雷鸣般的掌声。

“台上一分钟,台下半年功”,我们的演员看到自己“半年”的努力得到了“回报”,当此时也,与之所至,他们会临时加演一两个折子戏——这时期的文楼乐社可算得上全盛期了。

任何事情总会有这种情况:百分之九十九的成功,也可能有百分之一的失误,而这种十五也往往出乎意料。

一次,在演出《黑狱断肠歌》中,阿钳在后台卸下“花翎”头盔,刚喝了一口水,一阵急、速的锣鼓声骤起,阿钳以为是催促自己的“战鼓”,一个筋斗从后台蹦了出来。

“糟了!怎么不戴花翎?”台中的演员情急智生,用手一指阿钳的脑袋,喝道: “来将何名?”阿钳立即警醒、灵机一动,回道: “吴北钳是也!”“不是叫你,回去叫你主将出来领死!”“一阵锣鼓,把阿钳送回后台、重新披挎,再翻出来”。

这样一喝一指,将台上的'尴尬化解于无形。临急应变,好聪明的戏子。

“《黑狱断肠歌》有个吴北钳么?”台下的沙民一阵小小的骚动之后,立即安静下来,又接着看以后精彩的表演。

频繁的活动演出,经费自然成了问题。有的成员向乡府提了出来,希望得到一点资助。

“乡府哪有这种支出呵!”乡府一位执事有些为难。最后还是给他们出了个主意:“你们去稻田挖稻头吧,这样就名正言顺支出人工给你们了!”(当时,有关的农业部门提出挖稻头过冬,冻死藏在稻头的害虫)(挖稻头就是攞稻胆,就是攞胆!)

一举两得之事,何乐而不为?就这样,文楼“攞胆剧团”的“美名”,不径而走,传扬开来。

有点经费,又加上发邀请的单位的一点赞助,他们又继续活跃在民间娱乐活动中。一段极为短暂的时间之后,由于这种娱乐活动,耗时、耗财、又化人力,和接踵而来的一个又个的急风暴雨式的运动极不相适。人们为赚取工分,而整天整天投身战天斗地的繁重体力劳动中,哪还有什么心思去唱戏呢?自此,这个“红”过一段时间的文楼“攞胆剧团”便偃旗息鼓,消声匿迹了。其辉煌的历史,就给人们留下美好的回忆吧!

(选自64期《古井侨刊》 吴胜厚 / 文)